前几天,在抖音刷到一个演讲,其中有个观点很有意思。

评论区里,大家各执一词,有人赞同,有人反对。

但大家要么是讲自己听过的事,要么是凭空臆测,都拿不出什么有力的证据。

出于好奇,我查阅了一些相关资料,最终寻找到了两项比较相关的研究。

一项是心理学家弗里德曼和马丁在美国加利福尼亚进行的一次研究。

研究发现,丧偶的女性通常过得很好,比仍有配偶的女性活得更久,而丧偶的男性则往往去世得更早一些。

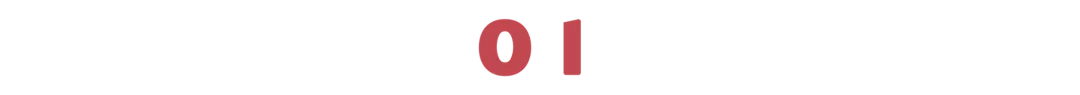

另一项,是日本厚生劳动省给出的数据,数据显示,丧偶女性平均寿命为91岁,是最长寿的群体。

东西方两个国家,在不同的国情、文化和制度的情况下,居然巧合地达成了一致,不得不引人深思。

究竟为什么,老伴去世以后,女性多半能长寿呢?

为什么老伴走后 女性多半能长寿

从文化、地理位置和生活习惯来看,日本和我们相对更接近一些,参考性也大一些。

这里便引用日本厚生劳动省的数据为例。

(蓝、黄、红、绿分别对应未婚、已婚未离异、已婚离异和已婚丧偶群体的平均寿命)

如图,日本女性的寿命排名为已婚女性 78.65岁、离婚女性80.91岁、未婚女性 81.64岁、丧偶女性 91岁。

可见丧偶女性的平均寿命,的确断崖式领先其他群体。

当然,日本的社会风气是女性多为全职主妇,且家庭地位低下,需要做丈夫的保姆和出气筒,这点和我们是有差异的。

但遗憾的是,我国暂时没有相关统计。

我仅能从我国人口普查给出的女性在配偶去世后能存活大约15年,以及2020年我国男性的平均寿命为74.7岁这两点数据,不准确地得出89.7岁这个年龄。

虽然没有日本那么夸张,但同样可以证明“丧偶女性最长寿”这个观点了。

至于个中原因,我分析主要有以下3点。

第一,少了不愉快,情绪更好

如果夫妻感情好,那大多数人面对老伴的离世会非常悲痛;

但如果感情没那么好,或者这段婚姻本身让女性受了很多委屈,造成很多消耗,伴侣的离开,可能更是一种如释重负。

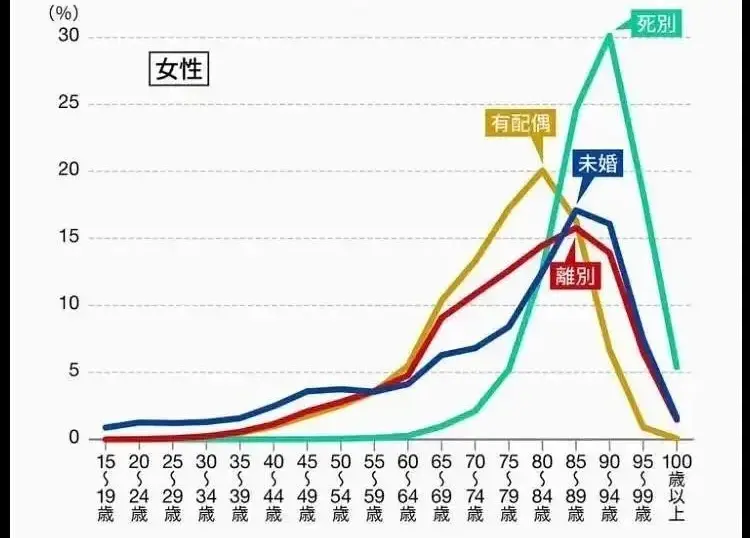

之前在凤凰网上,看过一个80岁奶奶的受访视频。

在采访中,奶奶说:“现在我一个人生活了,经常会担心自己摔倒没人知道。”

但即使如此,当记者问会不会怀念老伴时,她还是连连摆手,表情痛苦。

一段不愉快的婚姻,带给人的伤害,可见一斑。

第二,多了自由,能更好地为自己而活

之前有婚恋机构给出数据,80%以上的老年单身群体有再婚意愿,但其中绝大多数都是男性,女性在这方面兴致不高。

有些受访女性甚至直接表示:“为什么要再找,伺候人还没伺候够吗?”

我们这代人且不论,但是上一代人,大多的确都是女性操持家事、关怀家人居多。

再加上男性吸烟酗酒等不良嗜好更多, 身体衰老也更快,也难免更需要女性花费精力照料。

无形中,很多女性就这样被“枷”住了。

所以,失去伴侣,固然会带来失序和无措感,但也切实减轻了生活负担,让日子更加自由。

第三,敲响警钟,更明白健康的可贵

人劝人是劝不明白的,遇到事才能真的警醒。

之前刷到一个新闻,两口子从结婚起就不注意生活习惯。

经常夫妻俩一起熬夜、吃垃圾食品,还动不动就加餐吃夜宵。

年轻的时候还好,随着年龄增长,两人的身体都有各种各样的小毛病。

结果,小病成大灾,刚过六十,男方就因为一场急病去世了。

送走老伴后,女方便一改从前的生活习惯,注意饮食,坚持运动,调养身体。

一晃十几年过去,她的脂肪肝、心脏病,现在都好了,人也精神多了。

就像她说的那样:“身体好了,心才有力量走出悲伤,也才能让逝者放心,让儿女们不担心。”

心理学研究表明,女性拥有强大的生活自理能力,善于表达情感的特质,以及更高的心理韧性。

这种特质,能帮助她们比男性更快地走出丧偶的悲痛,恢复正常的心理状态。

大概也正是这样强大的心态,才能帮助女性在丧偶后更快调整过来,继而放下情绪、享受自由、追求健康,拥有更长的寿命。

晚年丧偶的人 最难渡过的是阵痛期

虽然上文花了大量篇幅,分析了丧偶与长寿的关系,也举了一些独居后生活反而更好的例子。

但这并不是说,老伴走了是一件无关痛痒的事情。

归根结底,无论男女,另一半的离世终究是令人感伤甚至悲痛的。

而这种被负面情绪包裹的时期,就是所谓的“阵痛期”。

根据《中国老年心理健康报告》,丧偶人群中,约有35%-45%会出现明显的抑郁症状,约30%的人表示感到“生活失去了意义”。

总要先捱过了,放下了,看开了,未来才会慢慢变好。

可能有人看过凌奶奶和吴老师的故事。

年轻时,吴老师在武汉一所中学教音乐,凌奶奶每次倒班,吴老师都会骑自行车送她去厂里,下班了再接她回家,风雨无阻。

类似这样的温暖片段,在他们的婚姻中,还有很多处。

正是这样的伉俪情深,导致吴老师2020年去世后,凌奶奶一度悲痛欲绝。

看到老家具、老地方,甚至吴老师爱吃的饭菜,都会触景生情。

为了缓解思念,老凌开始用手机写随笔,回忆往事,也记录当下的心情。

后来,在儿媳的鼓励下,她给自己注册了个账号,取名“凌奶奶的随笔”,隔三差五更新一篇,没想到竟意外地受欢迎。

许多年轻人都在评论区留言,向凌奶奶倾诉,寻求她的解惑。

就这样写随笔、发随笔、回复网友的评论,凌奶奶重新找到了被需要的快乐。

再加上她爱好丰富,身体也还算硬朗,时常和姐妹们K歌、聚餐、郊游。

孩子们也孝顺,有空了会带她去各地旅游,忙碌时也会回家看望她,喝一碗她煲的莲藕排骨汤。

就这样,虽然凌奶奶还会不时想起吴老师,但那份悲痛已经淡化了,更多的是一种怀念和追思。

生活中,还有很多像凌奶奶这样的,被困在回忆里良久的寡居老人。

越是生前和伴侣关系密切的,越难度过这段难熬的时光。

倘若不幸陷入了这一阶段,首先要学会的就是自救。

让自己忙碌起来,分散注意力,多做一些感兴趣的事情,填充掉时间的空隙。

其次,允许自己的脆弱,学会向子女、亲友们求助。

人与人是难以感同身受的,试着直白说出自己需要的帮助,才能更好地走出悲痛。

最后,记得重建生活秩序,不要让人生失序。

好好吃饭,好好睡觉,好好过日子,一切平常的事都好好去做了,人才能慢慢好起来。

诚然,回忆是难割舍的,但也万不可任其变成囚牢,囚禁余生的光阴。

人生下半场 拼的是这4样东西

曾看过这样一句话:“生死无常,岁月难防,人生如此,我们唯一能决定的只有自己。”

的确,许多事非人力所能改变,再厉害的人,也只是做好自己该做的,不愧己心。

这篇文章,讲了许多“死”事。

但就像葬礼是办给人间看的一样,讲死,本质上也是为了给活人以启示。

老去是注定的,生死是难料的,但我们可以早做准备,提高我们对衰老和意外的抵抗能力。

特别是以下4件事,一定要做到,别不信。

1、养好身心,生活才有了基础。

身体和心态的健康,是生活的两块基石,二者之间,也是彼此相辅相成。

身体上,注意生活习惯,调整好饮食运动。

心态上,凡事想开一点,有情绪及时疏导,有压力尽早释放,不受冤枉气。

说起来,都是一些常规的,简单的东西。

但最基础的事情做好了,收益往往是最大的。

2、坚守爱好,为灵魂保留滋养地。

每个人难免都会有一刻觉得,活着真的挺没劲的。

过着重复的日子,应付着类似的麻烦,不明白生活在为谁而活。

可如果你频繁有这种感受,那就意味着,你的人生在你眼里失去了意义。

这时,你需要一个不带任何功利性的,纯粹因为热爱而坚持的爱好。

这种爱好不一定有用,但它能给人一片喘气的空间,能让你觉得你在为自己而活。

很喜欢这样一句话:

“平日里那些不起眼的小爱好,会在暗中连接成线,相互交织,铺成牢牢的网。

当你对生活绝望的时候,他们就能接住你,成为你生命的庇护所。”

在忙碌中守住爱好吧,你的灵魂需要它来滋养。

3、维系圈子,人便不至于太孤独。

人是社会性动物,这点毋庸置疑。

虽然十点君一直提倡大家精简社交,缩减圈子,享受独处。

但人生中,总有三两个好友,是值得请入生命,长久维系的。

无事时,一起消磨时光,谈天说地。

真到濒临崩溃处,有个人能让你放下防备去哭,比什么都珍贵。

4、攒足家底,提供物质基础和安全感。

之前看过一个街头采访,有位71岁的奶奶说:

“有钱才算养老,没钱只是赖着不死。

有钱你一个人住也开心,去看看儿女也不招人烦,没钱了去亲生子女家住都是寄人篱下。”

的确如此。

心态可以慢慢养,兴趣和朋友也不难得,可攒钱这件事,真要立刻行动才行。

无论是为了当下有底气,还是老去能从容,有一份够用的家底,都是人生的必须。

多项研究表明,男女性的寿命差仍在持续拉大,到2035年,我国男女性的预期寿命差可能增至7年。

虽然不愿这么讲,但送走伴侣后独自度过晚年的人,未来可能会越来越多。

可就像余秋雨说的那样:

“人生的路,靠自己一步一步去走,真正能保护你的,是你自己的人生选择。”

在缓缓走向衰老的路上,我们能做的,唯有不断找到正确的选择,坚持下去。

毕竟,晴雨莫测时,能拥有一把伞,一定要好过赤手空拳。

作者 | 明冬 来源 | 十点读书 ID | duhaoshu

|