|

10月18日,享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生在北京逝世。

从少年天才到35岁获得诺贝尔奖,杨振宁103年的岁月中,跨越了两个世纪,经历过世界的战争与和平以及祖国的积弱和复兴,成就卓著,堪称传奇。

“我的一生可以算做一个圆,从一个地方开始,走了很远的地方,现在又回来了。”如今,杨振宁人生已圆,透过他不同时期说过的五句话,笔者试着探寻杨振宁的人生之道。

图源:“新华社”微信公众号

一、我是中华文化和西方文化的产物,既是双方和谐的产物,又是双方冲突的产物

1957年诺贝尔奖颁奖典礼的致辞中,杨振宁以1901年《辛丑条约》签订的历史开篇,谈论自己通过“庚子赔款”留学项目赴美深造的经历。

作为那个时代中国知识分子“中学为体、西学为用”思想的缩影,他于传统与现代、东方与西方的张力间探寻平衡,并于文化的碰撞与融合中,成就学贯东西的底蕴。

在清华园,少年杨振宁显露数学天赋时,留美回国担任数学系教授的其父杨武之,没有专门教导他钻研数学,反而请来老师教他读《孟子》。父亲不仅注重以现代的启蒙方法教授他知识,也悄然将中华传统文化植入他的心底。

传统文化对杨振宁的人生影响无处不在。他的为人处世信奉中庸之道,喜欢在不同场合引用古诗词,在出版论文选集时,他在扉页上写的是“文章千古事,得失寸心知”。

1945年,杨振宁踏上了赴美深造的旅程。他进入世界顶尖学术机构,得到了费米、泰勒等大师的指导,在刻苦研究中终成一代大师。

有人曾评价杨振宁说,没有美国,杨振宁不会成为世界一流的科学家,离开了中国、他的父亲,将成为无根之树。也正因为如此,杨振宁说:“我有责任帮助这两个与我休戚相关的国家,建立一座了解和友谊的桥梁。”

他在访问、讲学中,将世界最前沿的科学进展介绍给国内,也把中国的发展介绍给世界。杨振宁还担任全美华人协会的会长,促进当时美国和中国之间在科技、社会等方面的交流往来。

在全球化遭遇挑战的今天,国与国、民与民之间的交流尤为重要。世界各国文化差异巨大,只有不断交流,才能建立信任,消弭对抗。从这个方面来说,拥抱世界,并不意味着割裂传统;扎根传统,亦不意味着关闭国门。

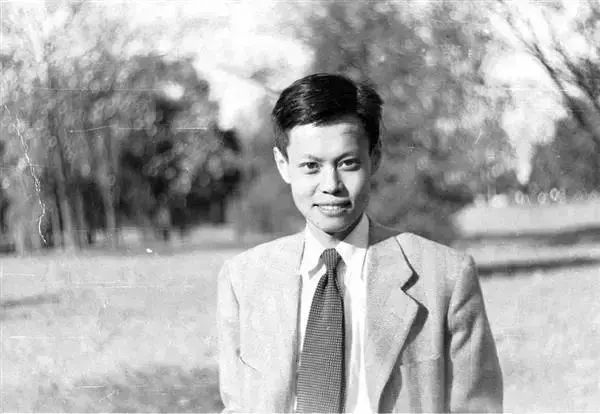

青年时期的杨振宁 图源:西湖大学官网

二、我一生最大的贡献,是帮助中国人克服了“自己不如人”的心理

杨振宁的身上,有着众多的光环和赞誉。他被誉为“开辟了物理研究新境界,奠定了上世纪50年代后高能物理的理论基础”“继爱因斯坦和狄拉克之后,20世纪物理学的卓越设计师”,但将一生最重要的贡献归于“帮助中国人克服了‘自己不如人’的心理”。

杨振宁的青少年时期,正值国家动荡不安、人民生活贫困之时,日本军国主义的侵略让无数中国人经历惨痛。在父亲的教导下,杨振宁始终不忘身体里循环着的是“中华文化的血液”。

一个人走得再远,也不能抹去融于血脉的传统文化影响。获得诺贝尔奖以后,在一次出访巴西时,机场上数百个华侨热烈欢迎的场面,让杨振宁印象深刻。他明白,获得诺贝尔奖不仅是他个人的事,更代表着广大的中华同胞,也由此增强了对祖国的使命感和责任感。

曾经的积贫积弱,让一些国人产生了“不如人”的自卑心态,渴望向世界重新证明自己。杨振宁、李政道的巨大成就,让我们明白,中国人同样能够攀登科学的高峰。

身居海外的岁月里,杨振宁牢记父亲给予他“有生应感国恩宏”的嘱咐。1971年7月,杨振宁回到阔别26年的祖国,在写给朋友的明信片上,杨振宁说:“对我来说,这是一个心情激动的时刻。”

也正是如此,他极力推动中国学者到国外交流学习,针对中国重大科学工程和科教政策制定发表关键性意见。2015年,杨振宁放弃美国国籍,选择重新成为一位中国公民。

科学无国界,但科学家却有祖国。当今天的中国科学家在量子通信、航天科技、人工智能等领域不断取得突破时,我们对于未来中国的自信,正无比坚定。

2004年9月,杨振宁在清华大学指导本科生 图源:新华社

三、应该继续努力

1983年,已经61岁的杨振宁演讲时,回顾了自己读书教书40年的经历后,他说:“应该继续努力。”

从小就“似有异禀”的杨振宁,一直是“学霸人设”,在西南联大读书时,他被人称为是西南联大成绩最好的学生。但天才和成功之间从来没有绝对的等号,如果没有脚踏实地的努力作为支撑,天才也可能变成“伤仲永”的故事。

西南联大艰苦求学的经历,让杨振宁倍加珍惜赴美后来之不易的科研环境。在美国,他辗转找到著名物理学家费米作为自己的老师,从物理世界的基础工作做起,在粒子物理、场论、统计物理和凝聚态物理等多个领域成就斐然。

年逾古稀时,杨振宁感叹人生有限之余,仍然想着“诗句犹争造化工”。80多岁时,他还在实验室做研究,发表了30多篇SCI论文。

“应该继续努力”,这句朴实无华的话语,来自杨振宁对自己一生科学研究的感悟。35岁获诺贝尔奖,放在现在来说,相当于一位“90后”取得了震惊世界的成就。如此年轻又如此耀眼的他,并没有就此停下努力的脚步,而是一步一步继续攀登,迈向科学的顶峰。

“宁拙毋巧,宁朴毋华。”杨振宁的治学带有鲜明的个人色彩,他教导后辈,做事情开始不要想着取巧,老老实实弄熟了,再来说巧。

取巧是人之常情,但也正因为如此,守拙更显珍贵。我们的社会,的确有人通过取巧找到了所谓的成功捷径,但放在更大的样本数据来看,只有建立在守拙基础上的取巧,才能站得住、立得稳。

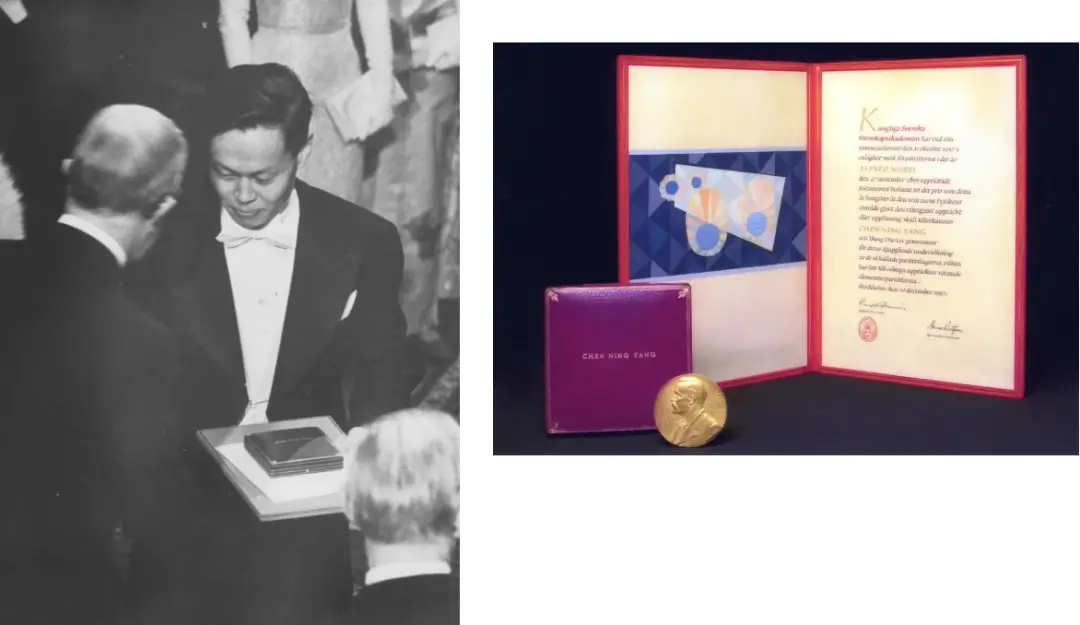

1957年,杨振宁自瑞典国王手中接受诺贝尔奖章(左)、诺贝尔奖章与奖状(右)图源:“清华大学”微信公众号

四、在困苦时要有两个精神同时存在,一个是不放弃,要坚持下去;另一个是觉得做不下去得换个方向

当你面临困境,所有人不看好你时,你该如何选择?杨振宁认为,一个是不放弃,要坚持下去;另一个是觉得做不下去得换个方向。

科学研究本质是探索人类未知之地,如果没有独立创新的精神,难以取得真正的突破。杨振宁认为,永远不要把所谓“不验自明”的定律视为是必然的。

1956年,年轻的杨振宁和李政道反复推演后,提出了弱相互作用中宇称不守恒的猜想时,全世界默认的是“宇称守恒”。但是,两个年轻人秉持着独立思考和创新精神,走出了前人没有涉足的道路。在研究“杨-米尔斯规范场论”时,杨振宁同样如此,虽然一次次的努力都失败了,但他并没有放弃,最终找到了正确的研究路径。

杨振宁说,他非常喜欢“真情妙悟铸文章”七个字。只有对科学研究有“真情”了,才会不断努力,在努力、失败、再努力的过程中取得进展。

创新之路从来不会一路坦途,但没有创新,无论个人还是国家,都难以取得成功。创新灵感的迸发也许在一瞬间,但科技创新的实现,往往需要长期主义的坚持,以及敏锐判断研究趋势,及时调整方向,两者缺一不可。

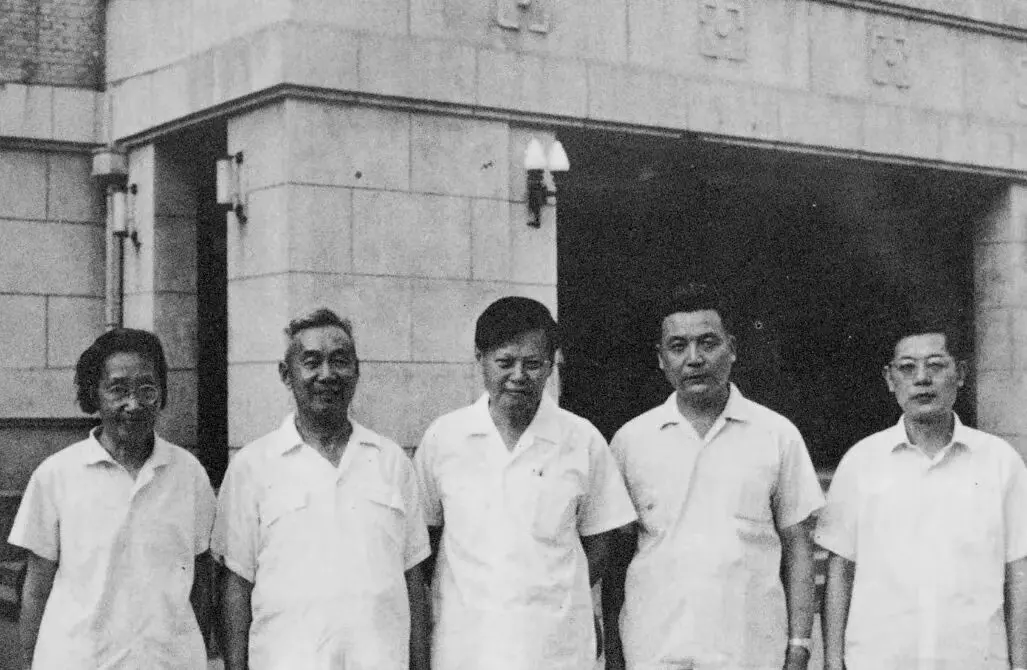

1972年杨振宁与王承书(左一)、张文裕(左二)、邓稼先(右二)、周光召(右一)于北京 图源:“清华大学”微信公众号

五、稼先,我懂你的“共同途”的意思

1971年,杨振宁第一次回国访问,见到了好友邓稼先。临别之际,邓稼先在信中留了一句话:“但愿人长久,千里共同途。”

时隔50年后,杨振宁在百岁华诞庆祝会上,谈起了这封信。斯人虽已不在,杨振宁仍念念不忘:“稼先,我懂你‘共同途’的意思,我可以很自信地跟你说,我这以后五十年是符合你‘共同途’的瞩望,我相信你也会满意的。”

在第一次回国访问之后,杨振宁与祖国联系密切,多次为国家科学发展建言献策。中美建交以后,杨振宁在他所在的纽约州立大学石溪分校设立“对华教育交流委员会”,募集资金资助了近百名中国学者赴美学习。1999年起,杨振宁在清华大学担任教授,为国培养人才。

“我一生中最关注的有两件事:一是中国的发展,二是物理学的发展。”2003年,杨振宁定居国内,把住所命名为“归根居”,写下了“耄耋新事业,东篱归根翁”的诗句。

回国之后,80多岁的杨振宁并没有离开教学科研一线,还亲自为本科生上课。有学生回忆说,杨振宁上课从不点名,两节课从头讲到尾,“非常平易近人,没什么架子”。

世界百年风云变幻,曾经的少年天才,有过去国怀乡,有过人生巅峰,也有过遗憾和无奈,当一切归于宁静,人们记住的,不仅是他的成就,还有他对国家的纯真之心。

杨振宁先生千古!

来源:浙江宣传

|