当地时间11月29日,美国前国务卿亨利·基辛格在康涅狄格州的家中去世,享年100岁。回首基辛格的一生,不难发现命运的丰富多彩和拼接艺术,命运赋予了基辛格犹太的血统,把他一生最多的痛苦放在了德国,而在美国基辛格丰富了自己,让自己的一生产生了巨大的改变,而在千里之外的太平洋的另一端,在遥远的中国,基辛格迎来了自己人生的巅峰时刻,这一切仿佛冥冥之中早已注定。百岁的基辛格也可以说历经了百年的沧桑变化,这百年的世界仿佛眨眼而过,那么短,又那么长。

清华大学国际关系学院教授 达巍:

“基辛格有两个身份,一个是学者,我们经常称呼他基辛格博士,他是一个严肃的学者;另外他更重要身份是外交家、国务活动家,是他更被中国人广为熟知的一面。”

全球化智库副主任 高志凯:

“基辛格博士对于打开中美关系的大门,在他担任美国总统国家安全事务助理和美国国务卿期间,对于如何推动中美关系的健康有建设性的发展,以及他离开政府以后,不管是以智者还是学者,还是国际政治家的名义,几十年如一日一直对于推动中美之间的友好关系都在做积极的贡献,这一点真是令人叹为观止。”

Trip.01

基辛格一直在用亲身经历证明,“学习新事物永远不会太老。”当已是百岁高龄时,他依然笔耕不辍,出书分享对人工智能和国际热点的看法。

面对哈马斯对以色列的突袭行动,引起了美国前国务卿基辛格的关注。基辛格认为,巴以冲突是一个反映国家之间行为的“镜子”,而欧美国家在处理该冲突时的态度和行为将在这面镜子中被凸显出来,他指出,哈马斯必须受到惩罚,欧洲收容难民已犯“严重错误”。

全球化智库副主任 高志凯:

“基辛格的世界是一个动态的,他看到的都是兴得快,衰得也快,兴得高盛,跌得也很悲惨。从这个角度上来说,基辛格给美国六十年代乃至于到今天的整个世界观的讨论都带来了一种全新的观点。

基辛格在处理中美关系也好,以色列和巴勒斯坦之间的冲突也好,都有独特的建树。从根本上来说,都是跟他心目中的世界观和他所希望追求的世界秩序是密不可分的。”

1923年5月27日,基辛格出生于德国费尔特市的一个教师家庭,是有着条顿血统的犹太后裔,父亲在镇中学校教授拉丁文,母亲是一位风趣幽默的家庭大管家,小时候的基辛格成绩并不是很好,兴趣爱好也不多,希特勒上台以后,犹太人就开始受到歧视和打压,他有13个亲戚被纳粹送进毒气室,这也导致基辛格的童年多半是在充满敌意的环境中度过。

全球化智库副主任 高志凯:

“他出生的时候,正是德国从一个比较强大的国家到一战战败,然后经济衰败,民不聊生,社会动荡不堪,所以基辛格在德国的15年给他终身的世界观打下了深刻的烙印,是和平还是战争?是搞秩序还是破坏秩序?”

1938年,基辛格不得不跟着家人移民到美国,在父母的安排下被送到华盛顿高级中学读书。并迅速成为一名各科满分的优等生,高中毕业后,为了帮助家庭,基辛格进入了免缴学费的纽约市立学院学习会计,当时基辛格最大的抱负就是当一名会计师。

1943年,一张入伍通知书彻底改变了基辛格的命运,基辛格借此加入了美国国籍并成为一名美国人,在军队里,基辛格遇到了人生中的第一个伯乐弗里茨·克雷默。

1947年,在克雷默建议下,基辛格依据《士兵权利法案》获得奖学金并进入哈佛大学政治系,主修哲学和政治学,在校期间他结识了人生中最重要的导师威廉·杨德尔·艾略特。

1950年,在艾略特教授的指导下,基辛格的本科毕业论文,《历史的真义―关于施本格勒、托因比及康德的感想》就震动了哈佛,1954年基辛格的博士论文《重建的世界―梅特涅、卡斯尔累与和平问题,1812-1822年》,奠定了基辛格作为现实主义学派中第一流学者的声誉,由于杰出的学术成就,基辛格被授予夏季奖。

全球化智库副主任 高志凯:

“对于基辛格来说,他所经历的时代在时间空间历史的延长和政治体制,国际秩序霸主和反霸等方面是极度动荡,不断变化,瞬息万变的世界秩序,这对于基辛格的幼小的心灵和成年的经历打下了最深的烙印,也为他最后到哈佛大学求学,学习国际关系,重点研究世界秩序,打下了扎实的基础。”

Trip.02

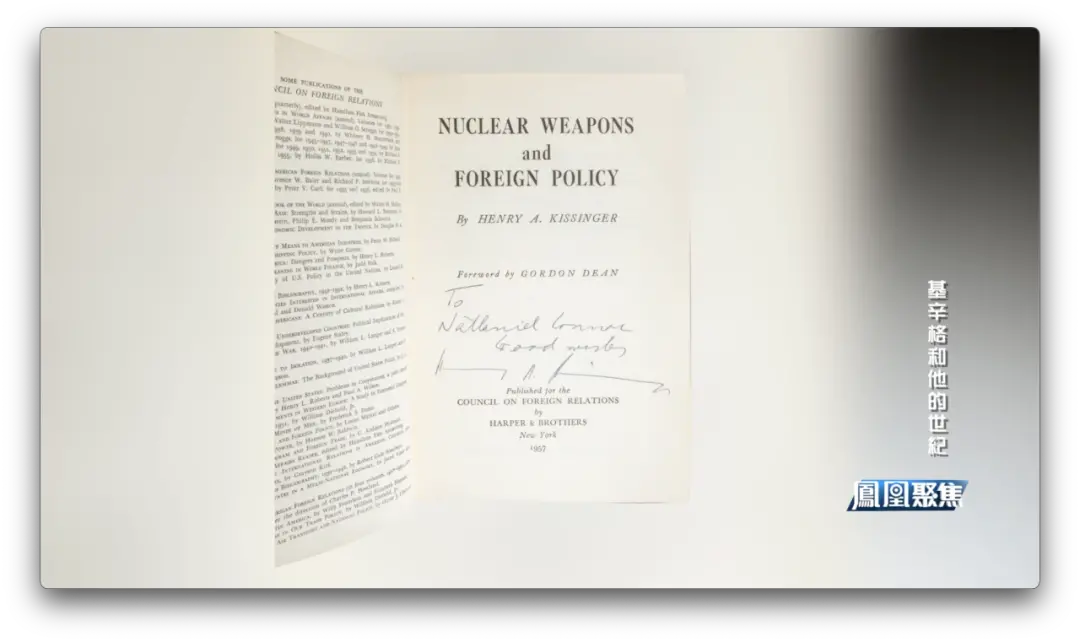

1957年,基辛格出版了《核武器与对外政策》一书,基辛格的有限战争理论提出了对核时代外交战略的独到见解,很快得到了美国朝野的重视。同年,基辛格系统提出了他对外交谈判、均势政策、世界秩序以及和平结构的看法。他的学术思想开始在美国国际关系学界受到赞扬和追捧。哈佛大学决定聘用基辛格,授予他讲师等级。

军史专家 萨苏:

“他认为冷战之后应该是各个政治势力相互平衡的国际社会。”

全球化智库副主任 高志凯:

“在1950年代到1960年代,美国和前苏联之间的核武器竞争军备大赛,简直把全世界都推到了核战争的边缘地步。核武器达到什么点才能够在冷战的两个交战国之间达到一定的平衡?这一点当时很多人觉得是不可能,但是基辛格把自己的学术生涯,把自己的才华都倾注在这个关键的问题上。

最后对于核武器的平衡和建立在大国之间的新的秩序,有了自己独到的见解,而这一点被当时的美国的政治家发现,认为这个人单纯搞学问不够,应该来帮助政府,把他的这些理论变为现实,来推动当时美国的国家战略意义。”

在1968年的总统竞选中,基辛格担任了竞选人纳尔逊・洛克菲勒的外交政策顾问,但是后来尼克松却战胜了洛克菲勒,获得了共和党总统候选人提名,并最终赢得了大选。在竞选中,基辛格曾经把尼克松骂得狗血喷头,但是尼克松却不计前嫌,他看中了基辛格的外交才能,他决定聘请基辛格为自己工作。

军史专家 萨苏:

“在当时和尼克松进行竞选的过程中,基辛格把尼克松骂得狗血喷头,他能够找到非常尖锐有利的观点,对尼克松的弱点进行攻击。赢得选举之后,尼克松就注意到在自己对手的阵营中有一个天才人物,可以说尼克松是基辛格的伯乐,他想方设法把基辛格挖到了自己的团队之中,成为他的重要幕僚。”

1969年,基辛格发表了《美国对外政策论文三篇》,从那时开始,他从之前的侧重理论分析,开始转向用“均势理论”来谋划美国的对外政策,他认冷战从“两超对抗”向“多极平衡”方向发展,完全是符合美国的根本国家利益的。基辛格的“均势思想”,受到了尼克松的重视,他被尼克松亲自任命为国家安全助理,兼任国家安全委员会主任,从此进入美国政府。

清华大学国际关系学院教授 达巍:

“在美国除了总统以外,有两个人对总统的外交决策会有很大的影响,一个是国务卿,就是外交部门的首长;另外一个就是国家安全事务助理,国家安全委员会在白宫里面工作,他离总统非常的近。”

全球化智库副主任 高志凯:

“基辛格摇身一变,成了尼克松总统的国家安全事务顾问。这个工作基辛格一口气干了8年,在白宫担任国家安全事务助理,后来担任美国国务卿,在国际舞台上成为有史以来最有成就的一位美国国务卿和国家安全事务助理,而且做了几件非凡的、很多人梦寐以求都想不到的巨大的外交突破。”

上世纪60年代,在冷战持续了20多年以后,美国和苏联的局势已经悄然发生了变化。这一切都让尼克松意识到,世界已经告别了美国占主导作用的时代,而进入了一个多极外交的新时代,尼克松开始按照基辛格提供的策略,调整美国的外交政策。并致力于塑造一个“能够为美国减轻负担、并保障稳定”的多极国际秩序。

军史专家 萨苏:

“尼克松认识到与中国的关系必须要进行修复,中美两国要更加走近,但是尼克松能够具有这样的理念,是谁给他提供的思路呢?这时候我们就看到了基辛格的影子,所以有人才会说基辛格是冷战之后世界格局的一个重要的设计师,这一点上促进中美接近是基辛格做出的重要贡献之一。”

Trip.03

1969年8月1日,基辛格向巴基斯坦总统叶海亚表达了希望他能够帮助打开中美接触的大门的想法。经过一段时间的等待,基辛格和尼克松终于等来了中国的回复。为了成功地实现“破冰之旅”,基辛格做了周密的计划和安排。

1971年7月8日,基辛格先飞到伊斯兰堡,参加叶海亚·汗的晚宴。在晚宴上,基辛格以肚子不适为由,离开了宴会前往总统别墅休养。次日,他就乘坐巴基斯坦航空公司专机飞抵北京。

军史专家 萨苏:

“由于冷战的原因,基辛格当时要访问中国是阻力重重,因为在华盛顿有很多国会里面的重头人物反对美国与新中国的接近,要在这种情况之下与中国取得直接的联系,基辛格用一个非常特殊的招数‘装病’。”

基辛格是新中国成立后到访的第一位美国政府高级官员,他的秘密访华为尼克松访问中国铺平了道路。基辛格:“我们寻求一个开放的世界,在这个世界里,国家无论大小,它们的人民都不生活在愤怒的孤立状态之中。”

1972年2月21日至28日,美国总统尼克松对中国进行了为期一周的访问,这一周也可以说是“改变世界的一周”,也为之后中美建交打下了坚实的基础。

清华大学国际关系学院教授 达巍:

“基辛格访华,中美达到了一种最高层次的战略的确认,也为后面尼克松第二年1972年访华铺平了道路,1972年是一个破冰之旅,是震惊了世界,不仅是彻底改变了中美关系,也改变了整个世界,是改变世界的一周。”

Trip.04

从52年前开始,基辛格访华已有一百多次,并多次与中国领导人会晤。他因此被称为“中国人民的老朋友”。 1989年,由于美国牵头制裁,中美关系开始恶化,基辛格建议布什总统,要协调好中美关系,要加强中美合作。

全球化智库副主任 高志凯:

“中美关系从1971年到今天,没有一个人持续性发挥着像基辛格博士这样重要的作用,他是唯一的、不可替代的、不可多得的重要人物。”

太和智库高级研究员 钱峰:

“这个与一般的狭隘的,像美国有一些政客,一切是本国私利优先,在本国的利益之下,不允许有任何国家能享受红利,是截然相反的。”

2002年3月5日,基辛格博士在华盛顿国家记者俱乐部发表演讲,介绍中美建交30年来的历程,并展望中美关系的未来。

清华大学国际关系学院教授 达巍:

“中美关系对全世界影响很大,他在后来不再担任政府职务以后,仍然在推动中美关系的建设性的发展,他会给美国的领导人,特别是共和党会更多的出谋划策,然后到中国传递信息,帮助中美关系往前发展。这是他后来几十年一直在做的事情。”

2011年,近90高龄的基辛格出版新著《论中国》,再次对基对中美共同演进的战略设计进行了探讨。此书的问世,让很多中国人感叹,基辛格对中国的认知甚至超过了部分中国人。

军史专家 萨苏:

“在几十年的与中国打交道的过程之中,他始终没有放弃对中国的兴趣,他也认识到中国在世界上的重要地位。”

全球化智库副主任 高志凯:

“他掌握着一个非常深非常全面的时间和空间的维度,把中国放在巨大的维度里边进行分析对比,这样一来,他就能对中国和其他任何一个国家有更深刻的了解。而且他看待中国,看到的不是1970年代的中国,是19世纪的中国,唐朝的中国、汉朝的中国、秦朝的中国等,由于它的历史纬度非常漫长,它能够预测到的中国的未来是非常的持久。”

Trip.05

2023年,面对降入冰谷的中美关系,已是百岁老人的美国前国务卿基辛格在毫无征兆情况下,也突然空降北京。

军史专家 萨苏:

“基辛格在出访之前,他应该意识到中美关系处在很严重的危机中,这种危机已经不是美国某个官员到中国造访可以解决的问题。”

全球化智库副主任 高志凯:

“这里边必有奥妙。基辛格博士肯定有一些事,他必须要直接提醒或者提供一些建设性的想法。”

多年以来,基辛格一直关注着中美关系,其反复强调的核心观点是,中国崛起不可避免,美中不可冲突。

全球化智库副主任 高志凯:

“基辛格博士跟很多美国的政客不同,他看到的世界局势,国际关系,跟很多美国人大相径庭,他看到的中美关系不是从美国角度来看中国,而是在全球的框架里边,中国和美国的相互关系,中美关系必定是一个动态的关系,不是一成不变的。”

基辛格100岁的时候发言:“我们反对使用任何军事手段,反对任何企图占领台湾的军事行动,我们也在公报中陈述了对‘一个中国’的立场,台湾是中国的一部分,美国政府对这一立场不提出异议。”

今年5月27日,基辛格在百岁寿诞前夕,接受媒体采访时说: 美国最近两届总统都想要迫使中国让步,但他认为这种做法是相当错误的。

军史专家 萨苏:

“一方面它代表着美国的利益,另一方面表示作为资深的政治家,他对于世界政治格局的充分理解,是为美国的政治家们再打开一条新的与中国交往的道路,希望这条道路能够使中美双方之间的关系走向良好的方向。”

过去50年,国际关系中一个最重要的事件,就是中美关系的恢复和发展,这造福了两国和世界。未来50年,国际关系中最重要的事情是中美必须找到正确的相处之道。

基辛格发言:

“我花了半个世纪的时间从事中美关系的工作。我喜欢中国人民。中国文化给我留下了深刻印象。但在我所担任的职位上,我必须着眼于美国的利益,我深信中美关系取决于这样一种理解,即中美两国具有为世界带来和平与进步的独特能力。如果两国不能团结在一起,它们也有毁灭世界的独特能力。”

世界需要“基辛格”,需要向基辛格博士学习他透彻的智慧、共赢的战略、无畏的担当。而他的逝去,是国际秩序的一个重大损失。

来源:凤凰卫视

|